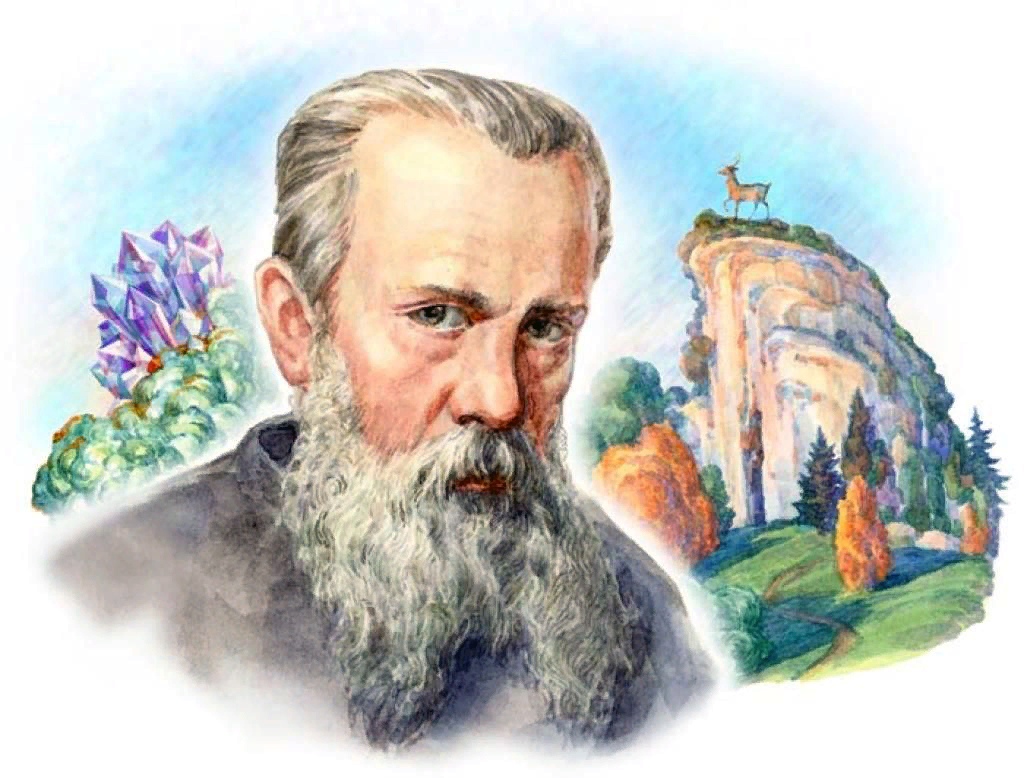

27 января исполняется 145 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова (1879 – 1950 гг.). К этой дате Новоуральский историко-краеведческий музей приготовил выставку, в которой представлены фарфоровые статуэтки Сысертского завода и экспонаты из малахита.

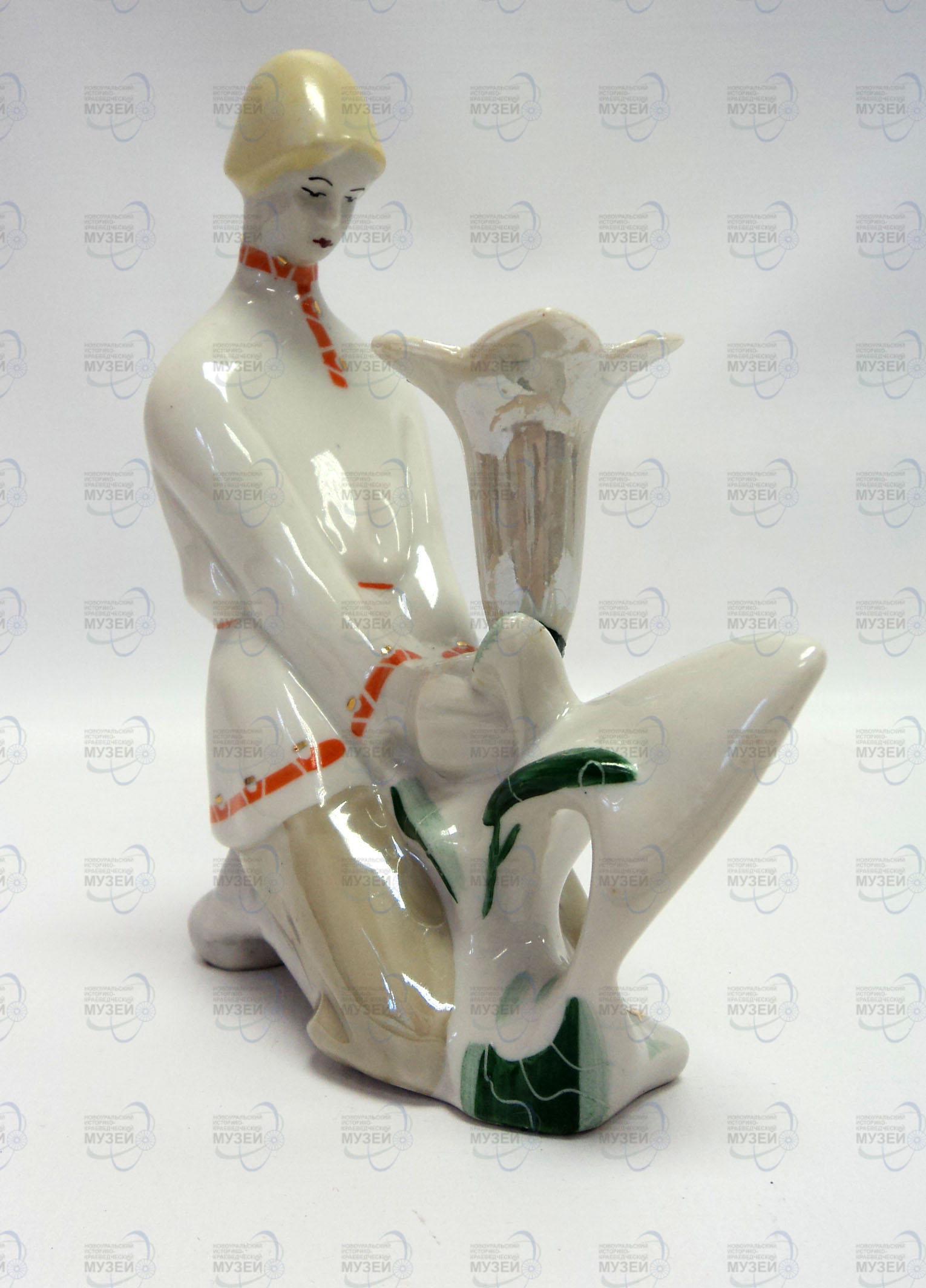

Скульптура «Сказка». Сысертский завод керамических изделий

Кто из нас не читал «Малахитовую шкатулку», «Серебряное копытце», «Каменный цветок» … Всего Павел Петрович создал более 50 сказов. Сказы, выходившие в свет с 1936 по 1945 год, к 2010 году были переведены на шестьдесят пять языков мира, а к 2019 году – уже более чем на сто. В 1943 году за книгу «Малахитовая шкатулка» автор был удостоен Сталинской премии 2-й степени. В 2013 году «Уральские сказы» вошли в список «100 книг», рекомендованный Министерством образования и науки РФ школьникам для самостоятельного чтения. По мотивам сказов, входящих в сборник «Малахитовая шкатулка», были поставлены художественные и мультипликационные фильмы.

Скульптура «Девочка и кошка». Сысертский завод керамических изделий

В Сысерти издавна существовало домашнее керамическое производство. Глина добывалась на берегу р. Сысерти и вдоль берега заводского пруда. В XIX веке появилась одна из первых мастерских «Гончарка», владельцами которой до революции были братья Харитоновы. Горшки, кринки и прочую керамическую утварь, выпускаемую «Гончаркой», покупали жители всех окрестных сел.

В 1928 году на базе «Гончарки» возникла артель. В предвоенные и послевоенные годы все было по стародавней традиции: глиняную массу мяли «вножную» в деревянных чанах, обжигали на дровах, глазуровали гончарной глазурью. Выпускали посуду, скульптуру, игрушки, кукольные головки. В 1953 году сысертские керамисты, используя местные цветные и белые глины, приступили к экспериментам по отливке небольших фарфоровых предметов и скульптур. Эксперименты увенчались успехом, и с этого времени выпуск фарфоровых изделий стал основной специализацией Сысертского завода керамических изделий, в который преобразовалась артель в 1960 году. Выполненные вручную цветочные орнаментальные декоры – отличительная особенность сысертского фарфора. А фирменными небольшими скульптурами завода являются персонажи сказов П.П. Бажова, который родился и жил в Сысерти.

Скульптура «Золотой волос». Сысертский керамический завод

В своих сказах «Каменный цветок», «Травяная западёнка», «Хрупкая веточка» Бажов описал малахит.

Малахит (от др.-греч. μολόχη — мальва) – минерал класса карбонаты из группы малахита (малахит, азурит). Существуют две основные версии того как малахит получил свое имя: - от греческого слова, означающего в переводе «мягкий», коим по факту и является малахит. - от характерного цвета как у цветка мальвы, от греческого «малахе».

Малахит

В России малахит известен на месторождениях Урала, на территории СНГ, встречается также на Алтае и в Казахстане (Жезказган). В виде больших масс встречается редко. В России месторождения практически исчерпаны. Промышленные месторождения малахита Меднорудянское в Нижнем Тагиле и Гумёшевское в Полевском в настоящее время полностью отработаны и закрыты.

Шкатулка малахитовая

Благодаря Демидовым с 1830-х годов малахит стали использовать как материал для архитектурной отделки. Первый малахитовый зал был создан по заказу П. Н. Демидова архитектором О. Монферраном в петербургском особняке на ул. Б. Морская, 43. Почти одновременно А. Брюллов для императора Николая I в Зимнем дворце оформил малахитовую гостиную. Самые крупные интерьерные работы с малахитом были выполнены в Исаакиевском соборе. Малахит, добываемый на приисках Демидовых, поставлялся в Париж, Рим, Неаполь и Флоренцию..Крупнейшая глыба малахита массой около 1500 кг находится в музее Горного института. В настоящее время основным источником малахита для ювелирных и отделочных работ является Демократическая Республика Конго (бывший Заир).

Скульптура «Данила-мастер». Сысертский завод керамических изделий

Данила-мастер – один из самых важных образов в сказах Павла Бажова. Это он повстречался с Хозяйкой Медной горы, и он создавал Каменный цветок. Его ласково называют Данилко, Данилушко. Он представитель тех людей, которые умеют работать, относятся к своему труду творчески и радостно. Сама «тайная сила» их уважает, а при случае и «подмогнет». У Данилы-мастера был реальный прототип – камнерез Данила Зверев. Хотя реальный уральский горщик Данила Кондратьевич Зверев не ходил в Медную гору к Хозяйке и не работал с малахитом, но он открыл П.П. Бажову фантастический мир камней-самоцветов, поэтому герой сказа получил имя Данила.

Скульптура «Хозяйка Медной горы»

Хозяйка Медной горы (Малахитница) впервые появляется в одноимённом сказе в образе женщины с сизо-чёрной косой, ленты которой «позванивают, будто листовая медь», и в платье из «шёлкового малахита». Люди видят в ней невероятную красавицу. «Девица красоты необыкновенной, а брови у неё как уголья», – описывает Хозяйку приказчик Северьян. Данила-мастер сразу признал её «по красоте да по платью».

На протяжении всей книги Хозяйка внимательно следит за жизнью горняков и достаточно активно вмешивается в неё: то превращает приказчика в «пустую породу», то помогает людям ищущим. По сути, она – покровительница творческого труда и хранительница секретов мастерства.

Интересные факты:

- «Аметистовое дело» – единственный сказ Бажова, в котором писатель обращается к колхозной жизни;

- Герой сказа «Чугунная бабушка» – литейщик завода Василий Фёдорович Торокин, живший в конце XIX–XX вв.;

- Ерофей Марков из сказа «Золотые дайки» – житель уральского села Шарташ;

- Получение асбестовой пряжи и месторождение асбеста около Невьянска открыла крепостная девушка (сказ «Шёлковая горка»);

- Образы из сказов П. П. Бажова – Каменный цветок и Хозяйка Медной горы (в виде коронованной ящерицы) – изображены на гербе города Полевского, с окрестностями которого связаны многие сказы. Бажов жил в Полевском во времена юности;

- «Живинка в деле» – последнее произведение Бажова.