Новости

✅Традиционно в конце апреля в музее собираются исследователи для подведения итогов городского конкурса «История города в судьбах современников». В 2024 г. он был посвящен юбилейным датам Новоуральска.

☝В этом году самому юному исследователю – 7 лет, а самому старшему – 91 год. К тому же на конкурс были представлены работы из поселка Верх-Нейвинского и г. Нижний Тагил.

На итоговом мероприятии в музее финалисты конкурса представили свои работы:

- Клюкина Дарина, МАОУ «Лицей № 58», 3Б класс - «Булдаков В.А.: «Я не мыслю себя без театра»

- Лепихина Злата, Никитина Дарья, МАОУ «СОШ № 45», 8 Б класс - «Пусть первые станут примером!»

- Пятилетова Марина Евгеньевна - «Это мы его строили»

- Юрова Анна, МАУ ДО «ЦВР» - «Память сильнее времени»

- Брюхова Таисия, МАОУ «Лицей № 58», 7 В класс - «Хозяйка книжного царства»

- Самойлова Мария, МАОУ «Лицей № 58», 10 Б класс - «Роль фотографии в сохранении исторической памяти об УАМЗ»

- Жданов Александр Олегович, член клуба «Новоуральский краевед» - «Человек высокой технической культуры»

- Фадеева Марина Валериевна, преподаватель - «Разноцветные грани».

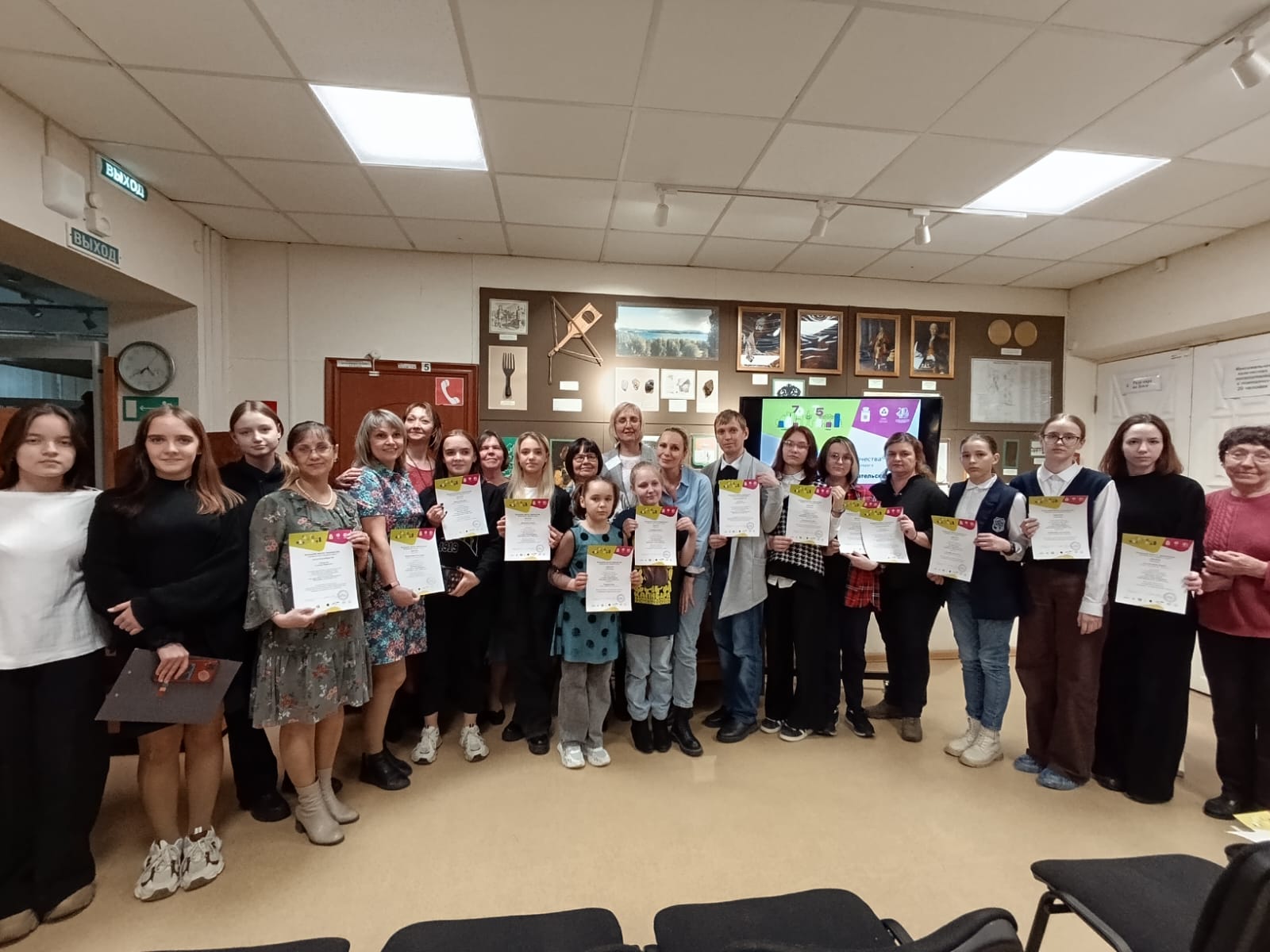

🥇В заключении состоялась церемония награждения.

👏Выражаем огромную благодарность всем участникам и их руководителям за проделанную поисковую работу. Вместе мы сохраняем историю родного Новоуральска!

Смотреть встроенную онлайн галерею в:

https://www.nmuseum.ru/novosti?start=24#sigProIdd9f640576f

https://www.nmuseum.ru/novosti?start=24#sigProIdd9f640576f