Новости

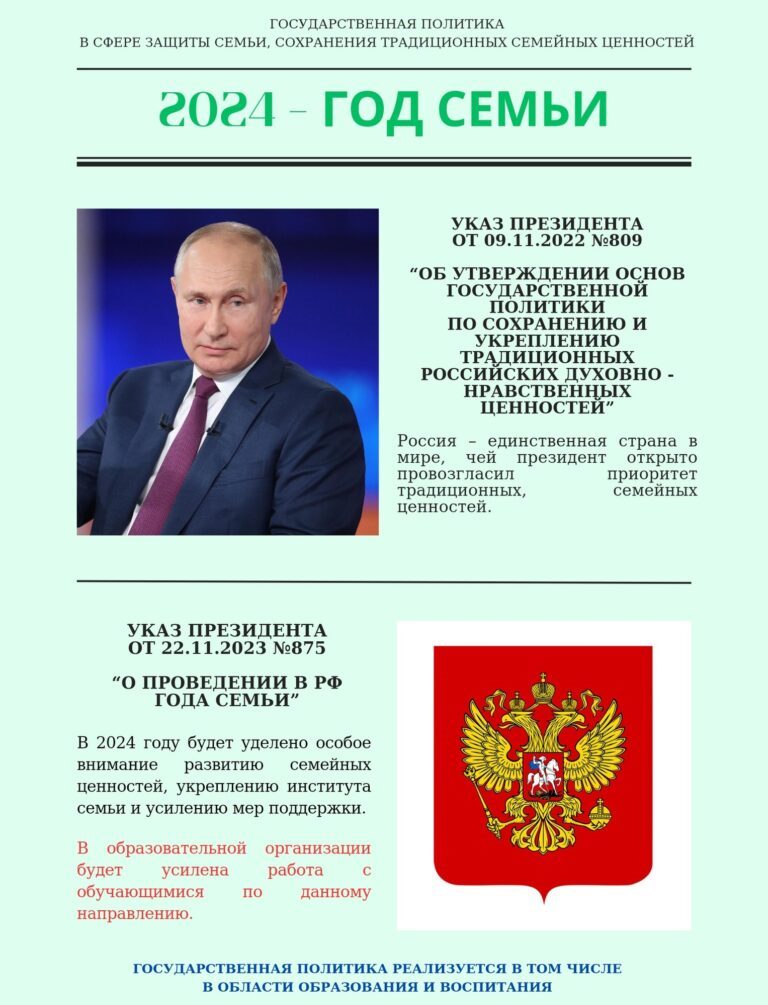

Указ о проведении Года семьи

Президент подписал Указ «О проведении в Российской Федерации Года семьи».

22 ноября 2023 года15:00

Текст Указа:

В целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей постановляю:

- Провести в 2024 году в Российской Федерации Год семьи.

- Правительству Российской Федерации до 27 декабря 2023 г.:

а) образовать организационный комитет по проведению в Российской Федерации Года семьи и утвердить его состав;

б) обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года семьи;

в) определить источники финансирования основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года семьи.

- Назначить председателем организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года семьи Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Голикову Т.А.

- Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого в Российской Федерации Года семьи.

- Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Мероприятия, доступные по Пушкинской карте в нашем музее

Кликайте на мероприятие и узнайте подробности!

- Экскурсия по фондам музея "Хранить вечно"

- Обзорная экскурсия по музею с экскурсоводом

- Экскурсионный тур "ВЪ ГЛУБЬ ВРЕМЁНЪ"

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ?

КАК ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЕ?

Выберите мероприятие в афише

Через приложение или на портале Культура.РФ

Оплатите билет Пушкинской картой

Онлайн в приложении, в кассе или на сайте организации, которая участвует в программе «Пушкинская карта». При оплате выберите вариант «Оплатить Пушкинской картой»

Посетите мероприятие

На входе покажите контролеру билет и паспорт или свой профиль в приложении «Госуслуги Культура»